不只是现在热,历史上最热的时候10天热死11400人

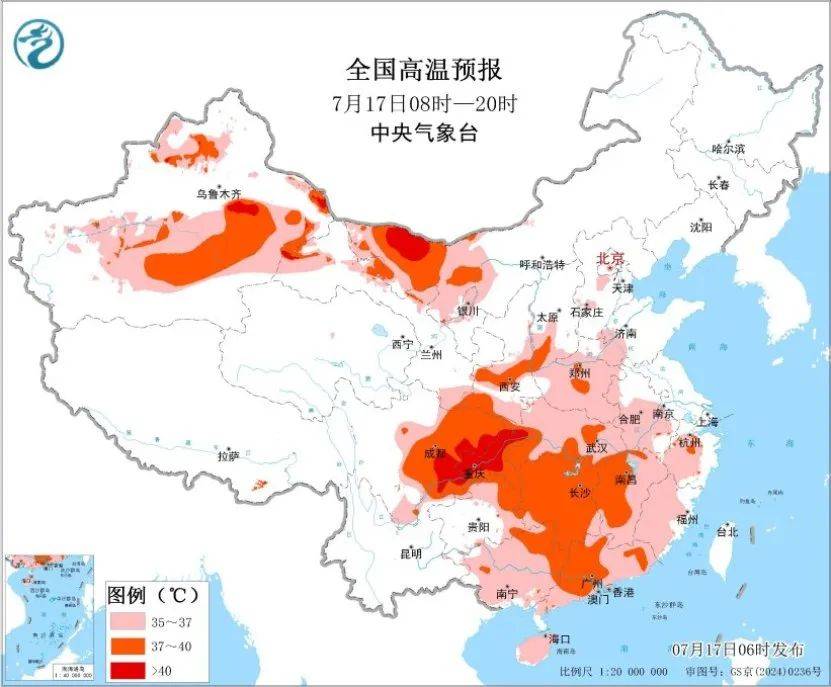

今年还没入伏,一场高温热浪就强势来袭,150个国家气象观测站的日最高气温突破了当地历史同期纪录。7月15日,河南郑州的最高温达到44.2℃,有居民家中的玻璃被“热炸”,有养殖户的鹅在水塘里被热死,但这个温度比古代还差一点。

乾隆八年(1743年)被称为史上“最热”夏天,北京最高气温达44.4℃,有11400人死于这场酷热。后世的科学研究表明,这可能是由于乾隆年间正处于“小冰河期”的回暖期,高温天气逐渐频繁。

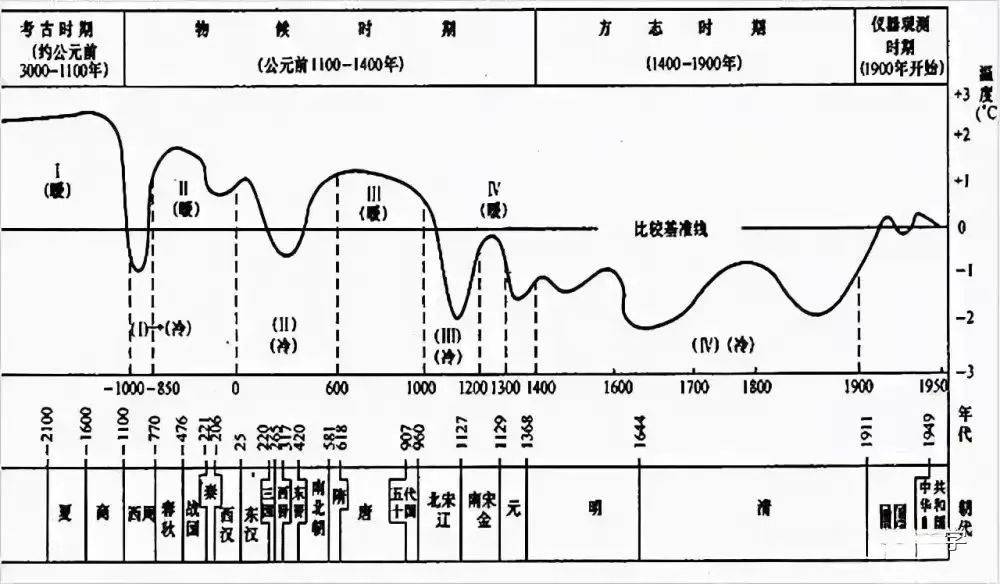

1972年,中国近代地理学和气象学奠基人竺可桢发表著作《中国近五千年来气候变迁的初步研究》,他将中国近5000年气温变化划分为史学、物候、方志和仪器观测四个时期,以中国古代王朝为线索,制成了一张气候曲线图——“竺可桢曲线”。

从中可见,夏商、春秋战国、隋唐、宋元交替、清中期都是温暖期,西周、魏晋、两宋交替、明末清初和清末则较为寒冷。

竺可桢曲线

竺可桢曲线

别看坐标轴上的数据区间不大,每一次曲线的骤升骤降都反映着气候和温度的剧烈变化,给当时的社会带来了严重影响。

11400人死于炎热,乾隆八年“最热”夏天

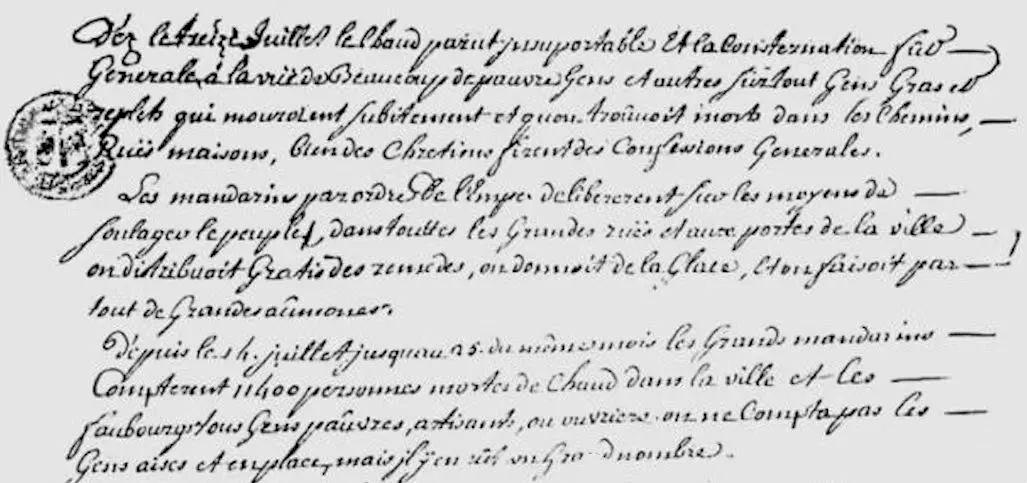

“7月14日至25日,北京近郊和城内已有11400人死于炎热。”“北京的老人称,从未见过这样的高温。”这是乾隆八年(1743年)法国传教士宋君荣寄往巴黎科学院的信里描述的北京。

中国气象局古气候专家张德二根据宋君荣测量的数据进行推算,发现1743年7月20日到25日,北京的最高气温连续超过40℃,其中7月25日更是高达44.4℃。

宋君荣信件中的相关描述

宋君荣信件中的相关描述

热灾肆虐,百姓根本无力招架。京城之外,极端高温也席卷北方诸多城市,对当地的人和环境造成了极大危害。

《天津县志》记载:五月苦热,土石皆焦,桅顶流金,人多热死。

山东《青城县志》记载:室内器具俱热,风炙树木向西南方向辄多死,六月间,自天津南武定府逃走者多,路人多热死。

河北《高邑县志》记载:五月廿八至六月初六日薰热难当,墙壁重阴亦炎如火灼,日中铅锡销化,人多渴死。

......

如此看来,乾隆八年热灾的受灾人数远不止11400人,这也让宫中的乾隆皇帝心烦意乱,专门写下一首诗《热》来记录:

冰盘与雪簟,潋滟翻寒光。

辗转苦烦热,心在黔黎旁。

眼见灾情逐渐加重,乾隆皇帝下达口谕:“今年天气炎热,甚于往时,九门内外街市人众,恐受暑者多......预备冰水药物,以防病暍。”

这里的“九门施冰”,主要来自北京城的官窖、府窖和民窖三种冰窖。官窖和府窖为朝廷所有,供应皇亲国戚和在京衙门使用,数量多。民窖由百姓管理使用,数量较少。为了应对酷暑,九门官兵奉命将京城的官窖、府窖向百姓开放,并在街道设置救济点和执勤兵。

但这些措施无法从根本上解决问题,只能稍微缓解灾情,直至7月26日京城降雨,将最高气温降至31.9℃,灾情才结束,但炎热带来的旱情影响依然延绵许久。

京城的工人采冰储藏冰窖

京城的工人采冰储藏冰窖

依照竺可桢曲线来看,乾隆年间正处于“小冰河期”的回暖期,这对农业社会来说有一个明显的好处——粮食增产,康乾盛世的诞生与其不无关系。

但如果气候变化超过了当时社会生产力水平所能承受的极限,就会带来巨大的灾难。比如这场乾隆八年的热灾,也比如处于小冰河期低点的明末。

冰封千里饿殍遍地,明朝中后期的“寒劫”

根据竺可桢曲线图,明朝中后期正处于小冰河期的气温下降曲线,年平均气温低于现在2℃。这数据乍一看没什么,但它意味着今人眼中几乎不会降雪封冻的淮南、两广地区,在明朝也会冰封千里。

在清朝重臣张廷玉主持编撰的《明史》中,“五行一”的第一个章节名称就叫“恒寒”,其中如此记载:山东、河南、浙江、直隶、淮、徐大雪数尺,淮东之海冰四十余里,人畜冻死万计。

《广东通志》也曾载:明正德元年(1506年)冬,广东琼州府(海南)万州雨雪,正德四年(1509年)冬,广州潮州陨雪,厚尺许。

电视剧《大明王朝1566》中的大雪

电视剧《大明王朝1566》中的大雪

严寒导致中国境内绝大多数水道被封冻数月,《江宁县志》就曾记载,天启六年(1626年)官府派人力破除京杭大运河南京段冰面,以解救被冻在河心的商船,但一日只能推进三四尺。

明朝中后期,京杭大运河、长江水道冬季结冰,封冻期最长可达110天,严重阻碍漕运贸易。但比之更严重的是寒冷导致的粮食减产,以及伴随而来的旱灾、饥荒、鼠疫。

为了解决农业问题,明朝万历年间开始引入并普及西方的玉米、马铃薯、甘薯等高抗寒、高产量农作物,一定程度上缓解了粮食危机。但由于气温的持续下降,加之没有突破性的技术发展,根本无法解决农业对气候的高度依赖。

电视剧《天启异闻录》中随处可见的大雪

崇祯元年(1628年),明朝官员马懋才受中央调派,回陕西家乡调查灾情,在其回呈的报告《备陈大饥疏》中,可以一窥恐怖之景:

有言父弃其子,夫鬻其妻者;有言掘草根以饲马,采白石以充饥者,犹未详言其甚也。民争采山间蓬草而食,其颗粒糠皮,其味苦而涩,食之仅可延以不死。

卖儿鬻女、易子而食;落草为寇、杀人起义......大规模的灾情催生了无数人间惨剧,大量底层百姓因为失去农业的生存基础,四处流浪甚至死亡,致使明末人口减少、社会动荡加剧。

结语

法国历史学家费尔南·布罗代尔曾说:“多少世纪以来,人类一直是气候、植物、动物种类、农作物以及整个慢慢建立起来的生态平衡的囚徒。”

地球规律掌控着气温的升降变化,在生产力落后的古代社会,人们面对极端的气候灾害几乎无能为力,正能眼睁睁看着人间悲剧上演,大多数救灾措施也不过扬汤止沸。

如今的人们生活在地球的温暖上升期,高温天气逐渐频繁。好在工业技术的发展,让人们有了空调、风机、恒温恒湿大棚等各种高效的防暑防灾措施,极大程度降低了自然变化对生产生活的负面影响。

虽然人类的发展自始至终脱不开环境的制约,但文明的进步让人类有了更多因应之道,不再只是一个大自然的“被动者”。

参考资料:

中国气象局《高温热浪持续!全国南北“烤”验各异,防暑刻不容缓!| 首席说天气》

北京方志馆《中国“15—19世纪最严重的高温事件”——清朝乾隆八年(1743)高温》

[清]张廷玉等撰《明史·志第四·五行一(水)》

[明]马懋才《备陈大饥疏》

《广东通志》《天津县志》《青城县志》《高邑县志》《江宁县志》

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

如有侵权,请留言删除!

奇闻异事网

奇闻异事网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。